維根斯坦曾寫道,當眼睛看到美的東西,手就想把它畫下來。

When the eye sees something beautiful, the hand wants to draw it.

人物

Julie Zhuo:前 Facebook 產品設計副總裁,暢銷書《一個好的經理》作者,現為 Sundial 聯合創始人。她的文章以對設計、管理和科技趨勢的深刻洞察而聞名。

Ivan Zhao:Notion 的聯合創始人兼 CEO。他提出的關於人類價值的三層框架,成為本文探討的基礎。

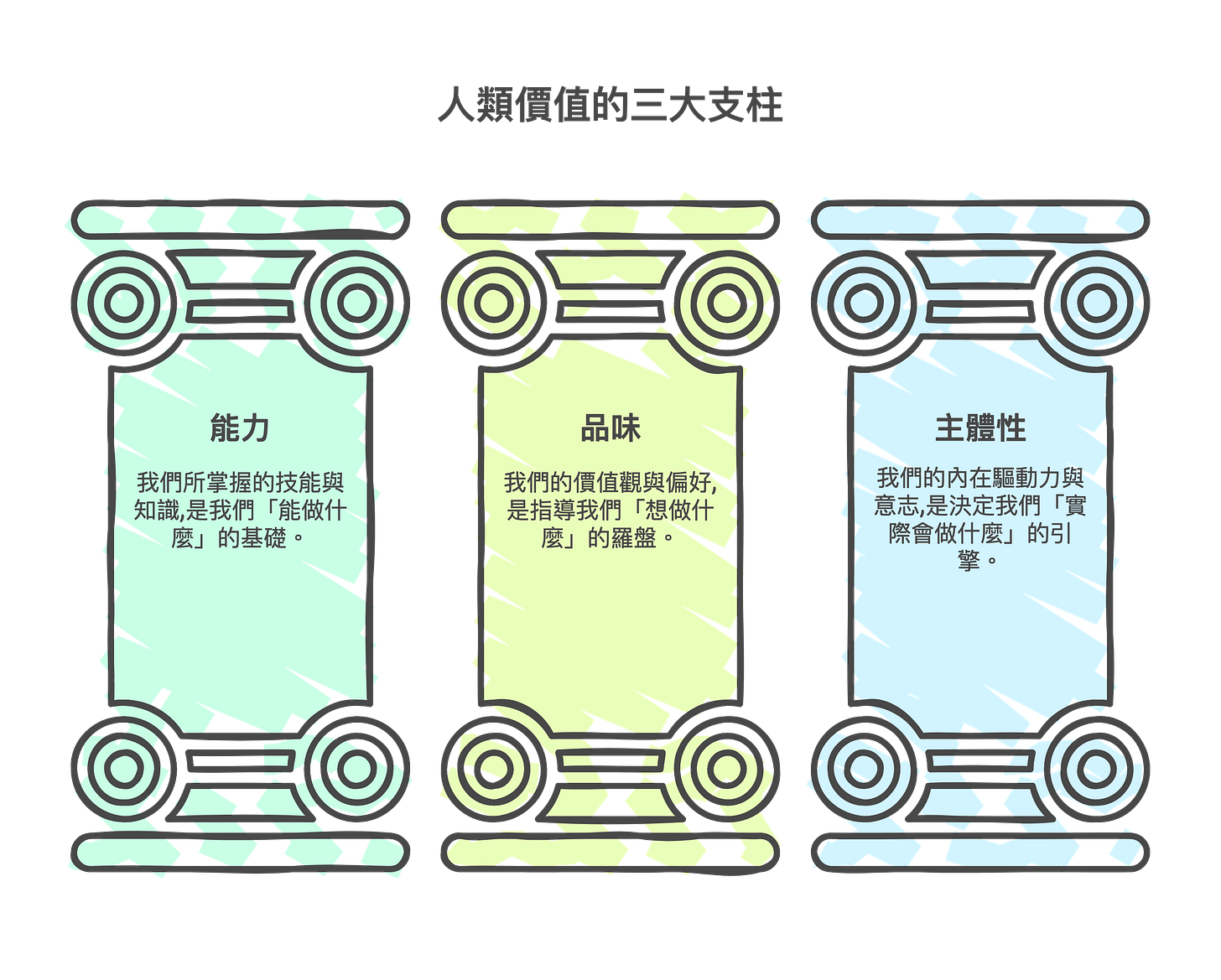

觀點一:人類價值的三元結構——能力、品味、主體性

Zhuo 引用了 Zhao 的框架,將人類的價值解構為三個相互關聯的核心要素:

能力 (Capabilities):我們所掌握的技能與知識,是我們「能做什麼」的基礎,涵蓋從計算、建造到創作等一切實用技能。

品味 (Taste):我們的價值觀與偏好,是指導我們「想做什麼」的羅盤,決定了我們認為什麼是美的、有價值的、值得追求的。

主體性 (Agency):我們的內在驅動力與意志,是決定我們「實際會做什麼」的引擎。即便擁有能力和品味,若缺乏主體性,行動便無從發生。

值得注意的原因:這個框架為我們在 AI 衝擊下思考自身定位提供了一個清晰的座標系。當「能力」被快速商品化時,我們的價值重心需要向「品味」和「主體性」轉移。

觀點二:能力的商品化——AI 在競技場上的全面勝利

文章指出,AI 正在系統性地接管並超越人類在各個領域的能力,無論是體力、分析能力還是傳統上被視為人類專屬的創造力。

體力勞動:早已被機器超越。

分析能力:從股票交易到醫療診斷,算法在速度和準確性上均優於人腦。

創意技能:曾被視為人類的最後堡壘,如今也面臨衝擊。AI 在寫作、繪畫、程式設計等領域的產出已達到甚至超越了許多專業人士的水準。

值得注意的原因:這意味著僅僅依靠技能(能力)來建立職業護城河的策略已經失效。我們必須重新思考,當「做得快」和「做得好」不再是人類優勢時,我們的價值在哪裡。

"雖然最頂尖的人類在複雜推理和創新方面仍保持優勢,但隨著AI變得更聰明,其無限耐心和不知疲倦的速度將讓它接管越來越多的人類領域。"

觀點三:品味的挑戰——從模式識別到文化風險

傳統觀點認為,卓越的「品味」是人類難以被複製的優勢。但 Zhuo 對此提出了深刻的質疑。

品味的可複製性:卓越品味並非純然主觀,它建立在對特定領域大量知識的學習和模式識別之上。AI 可以通過學習海量數據,複製頂級品味製造者的判斷模式,從而推薦出符合大眾或特定社群喜好的內容。

例如,作家愛麗絲·華克(Alice Walker)努力讓被埋沒的作家索拉·尼爾·赫斯頓(Zora Neale Hurston)重獲新生;作曲家孟德爾頌(Felix Mendelssohn)在巴哈(J.S. Bach)逝世近80年後,重新指揮其作品,才確立了巴哈在音樂史上的崇高地位。他們都承擔了文化風險,最終改變了文化的走向。

品味的最高層次:然而,最高層次的品味不僅僅是預測和判斷,更是「運動製造」(movement-making)。它需要承擔社會風險,推動一種全新的、不被理解的審美或觀念。這種植根於信念和文化勇氣的行為,或許才是 AI 難以企及的。

值得注意的原因:這提醒我們不能盲目地將「品味」視為安全的避風港。我們需要辨別,我們的品味是停留在可以被 AI 學習的「模式識別」層面,還是達到了需要承擔「文化風險」的創造層面。

觀點四:主體性的堡壘——人類最終的護城河

當能力和品味都可能被 AI 複製或超越時,Zhuo 認為,「主體性」成為我們最獨特、也最珍貴的資源。

目標的設定者:AI 的「目標」是由人類設定的。為世界設定什麼樣的目標、解決什麼樣的問題、追求什麼樣的未來,這個權力最終掌握在人類手中。

意義的體驗者:人類的行動源於對生命意義和目的的主觀體驗。我們登山,不是因為我們比纜車快,而是因為過程中的掙扎與超越對我們有意義。這種源於內在的、對「為何而做」的關切,是主體性的核心。

值得注意的原因:在一個「怎麼做」和「做什麼好」都可能被外部(AI)建議的時代,擁有強烈的內在動機,「決定去做」本身,成為最稀缺的資源。

"在一個能力甚至品味都可能被商品化的世界裡,按照我們價值觀行動的意志,可能確實是我們最稀有和珍貴的資源。"

總結

Zhuo 的文章通過「能力、品味、主體性」的框架,深刻剖析了 AI 對人類價值的衝擊。它揭示了一個殘酷的現實:單純依賴「能力」的時代已經過去。

同時,它也指明了未來的方向:「品味」的提升和「主體性」的確立,將是我們在 AI 時代保持獨特價值、引領未來的關鍵。我們的未來,不取決於我們能比 AI 做得多好,而取決於我們選擇做什麼,以及為何而做。

實際應用

Julie Zhuo 提出的價值框架,不僅是一個理論模型,更是一個實踐性的指南。然而,將其應用於個人發展、創作和組織管理時,我們需要進行更深入的辨證思考,避免陷入新的陷阱。

對於個人:在焦慮與機遇間重新定位

AI 對「能力」的衝擊,無可避免地引發了廣泛的職業焦慮。這個框架很容易被解讀為一個簡單的避險指南:放棄能力,轉攻品味與主體性。但這種理解是片面的,甚至是有害的。

辨證思考:

能力是基礎,而非負擔:主體性和品味並非空中樓閣。一個空有主體性但缺乏基本能力的人,只是在空想;一個品味極高但無法將其轉化為作品的人,只是個評論家。在 AI 時代,我們需要的不是拋棄能力,而是重新定義能力:將能力從「重複性執行的技能」轉向「駕馭 AI、提出正確問題、整合複雜系統」的元能力 (meta-skills)。AI 應被視為能力的放大器,而非替代品。

主體性的雙刃劍:強大的主體性若缺乏良好品味的引導和現實能力的支撐,可能導致盲目的固執和資源浪費。歷史上充滿了充滿激情但最終失敗的項目。因此,三者是動態平衡的:主體性提供「為什麼」的動力,品味校準「去哪裡」的方向,能力構建「如何去」的路徑。

對於創作者與知識工作者:從內容生產到意義創造

對於這個群體,AI 既是最高效的助手,也是最可怕的競爭者。AI 可以秒級生成文章、圖片和程式碼,使得內容本身極大貶值。

辨證思考:

內容的詛咒:當內容生產成本趨近於零,純粹的信息和「看起來不錯」的內容將淹沒一切。AI 推薦的音樂是安全的熱門金曲,AI 講的笑話是老掉牙的陳腔濫調。僅僅作為一個「生產者」,你的價值將被無限稀釋。你的競爭對手不再是其他創作者,而是近乎無限的 AI 產能。

背景 (Context) 的勝利:在信息的海洋中,最有價值的是燈塔。能提供獨特視角、深度見解、個人經驗和情感共鳴的「背景提供者」將變得無比珍貴。讀者追求的不再是另一篇文章,而是值得信賴的策展人、引路人和意義的賦予者。

策略:

將 AI 視為第一位員工:利用 AI 處理 80% 的重複性工作(資料搜集、草稿撰寫、內容格式化),將你 100% 的精力投入到那 20% 的核心價值創造上:確定獨特的選題(品味)、注入個人經驗和情感(主體性)、形成無可替代的觀點(品味+主體性)。

從「寫什麼」轉向「為誰寫,為何寫」:你的價值不在於文章本身,而在於你與讀者建立的關係,以及你所代表的價值觀。強化你的個人品牌,圍繞一個清晰的使命(主體性)去構建你的所有內容。

成為一個「運動製造者」:如 Zhuo 所言,最高級的品味是承擔文化風險。不要迎合所有人,而是為一個你堅信的、哪怕是小眾的理念發聲。有爭議、有態度、有旗幟,才能在噪音中被聽見。

對於組織與領導者:從效率最大化到價值飛躍

許多組織將 AI 視為削減成本、提升效率的終極工具,其核心邏輯是「用 AI 替代人力」。這種思維在短期內可能有效,但長期來看是危險的。

辨證思考:

效率陷阱:一個完全由 AI 驅動、追求極致效率的組織,最終會發現自己沒有護城河。因為所有競爭對手都可以使用同樣的技術。當所有人的「能力」都被拉到同一水平線時,競爭的關鍵便不再是運營效率,而是戰略遠見和創新能力。

組織的靈魂:組織的長期價值源於其獨特的文化和使命。這正是組織層面的「品味」和「主體性」。一個有卓越品味的組織,能持續做出正確的產品決策;一個有強大主體性的組織,能激勵員工為了一個共同的、有意義的目標而奮鬥。這兩者都無法從 AI 模型中購買。

策略:

重新定義人才標準:招聘和晉升的標準,應從評估員工的「執行能力」,轉向評估其「判斷力(品味)」和「驅動力(主體性)」。獎勵那些能提出顛覆性問題、敢於挑戰現狀、並能激勵他人的人。

投資於「品味」和「主體性」的培養:與其將所有資源投入 AI 系統,不如投入資源去提升團隊的集體品味(如組織跨界學習、案例分析),並通過賦予員工更大的自主權和容忍建設性的失敗,來激活他們的內在驅動。

將組織變成一個「意義工廠」:領導者的核心職責,不再是分配任務和監控進度,而是闡明願景、凝聚共識、塑造文化。清晰地回答「我們為何存在?」「我們代表什麼?」是應對 AI 時代不確定性的最強大的武器。一個有靈魂的組織,才能吸引和留住那些同樣擁有強大品味和主體性的頂尖人才。

copyright © PrivacyUX consulting ltd. All right reserved.

關於本刊作者

Gainshin Hsiao 是 Agentic UX(代理式使用者體驗)的先驅,在人工智能與使用者體驗設計領域擁有超過 15 年的開創性實踐。他率先提出將用戶隱私保護視為 AI 產品設計的核心理念,於 2022 年創立 Privacyux Consulting Ltd. 並擔任首席顧問,積極推動隱私導向的醫療 AI 產品革新。此前,他亦擔任社交 AI 首席策略官(2022-2024),專注於設計注重隱私的情感識別系統及用戶數據自主權管理機制。

Agentic UX 理論建構與實踐

AI 隱私保護設計準則

負責任 AI 體驗設計

在 Cyphant Group 設計研究院負責人任內(2021-2023),他探索了 AI 系統隱私保護準則,為行業標準做出貢獻。更早於 2015 至 2018 年,帶領阿里巴巴集團數位營銷平台體驗設計團隊(杭州、北京、上海、廣州)、淘寶用戶研究中心並創立設計大學,從零開始負責大學的運營與發展,不僅規劃了全面的課程體系,更確立了創新設計教育理念,旨在為阿里巴巴集團培育具備前瞻視野與實戰能力的設計人才。其課程體系涵蓋使用者中心設計、使用者體驗研究、數據驅動設計、生成設計等多個面向應用。

活躍於國際設計社群,在全球分享 Agentic UX 和 AI 隱私保護的創新理念。他的工作為建立更負責任的 AI 生態系統提供了重要的理論基礎和實踐指導。

學術背景

Mcgill - Infomation study/HCI -Agentic UX, Canada

Aalto Executive MBA-策略品牌與服務設計, Singapore

台灣科技大學:資訊設計碩士- HCI, Taiwan

中原大學:商業設計學士- Media and marketing design, Taiwan

跟 Gainshin 請教了一些,也分享一些:

- 本文中主體性(agency)是從心理學、哲學方面的定義出發,跟其他商業世界中的定義有些不同。

- 這個價值的三元結構,有時間會想多了解一下,不過閱讀這篇文章應該是足夠的。

- 我感覺創造新的品味還是人類先行或人機協作的事,但這也不代表機器(或 AI)不能快速複製。

- 印象中,水野學有個品味從生活經驗與知識積累的說法,應該也是不錯的延伸閱讀。

- 實際應用這塊是挺好的內容,有點像以前管理/創新諮詢中策略設計的產出,但更精鍊、有系統與即時,閱讀起來也更有效一點。

- 對大多數傳統企業運營者或奮鬥中的白領,原文跟健興的解讀,可能會需要一些經歷、需要跳脫運營視角,讓思考高一些、想長期一點。

- 我想過些時候再來閱讀一下,也會是個挺好的指引。